Anatomie d’une rage moderne…

Verdict d’entrée

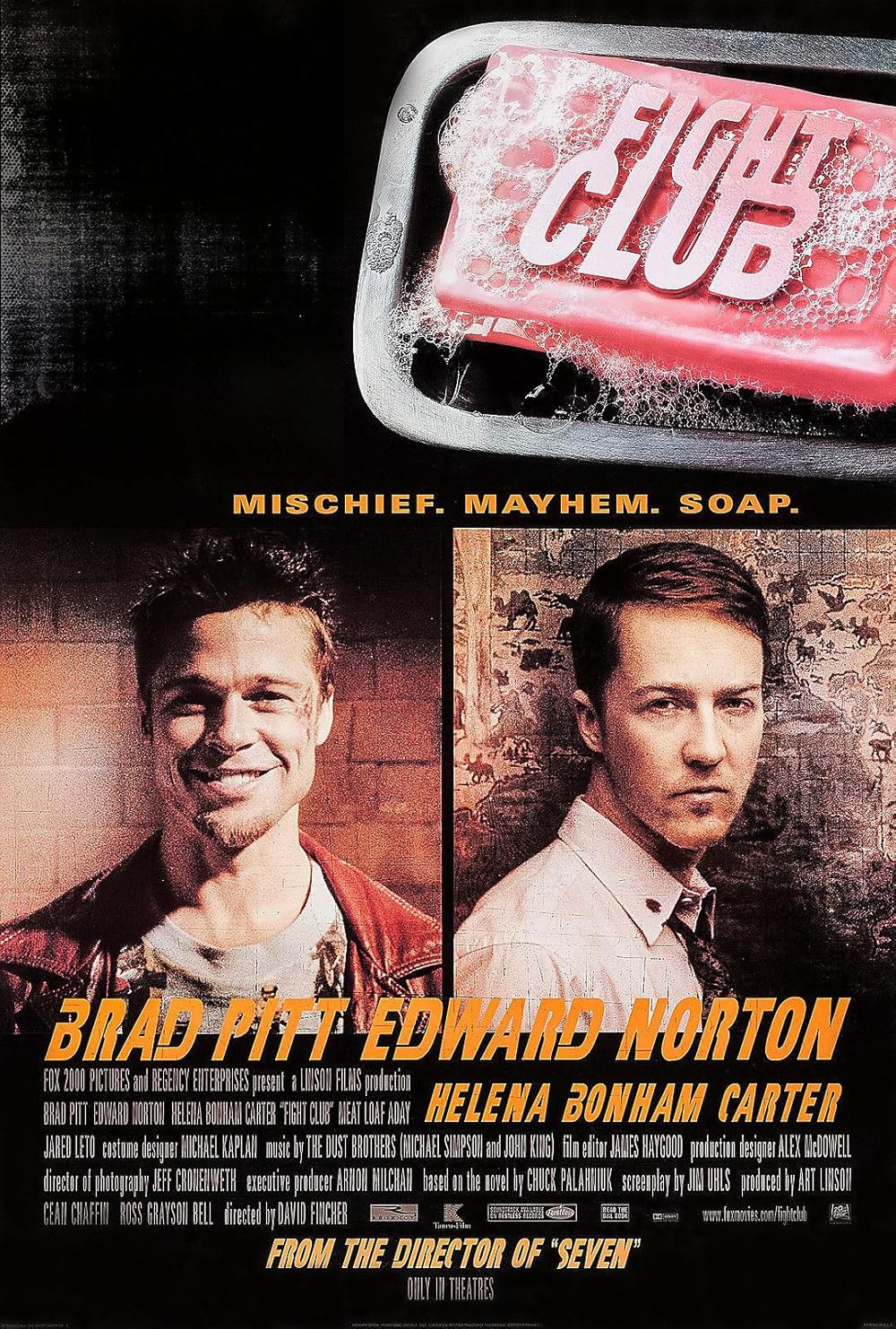

Œuvre-séisme de la fin du XXᵉ siècle, Fight Club est un film-miroir, tendu entre fascination et répulsion. Derrière sa violence frontale et son ironie noire, David Fincher orchestre une autopsie méthodique du malaise masculin et du vide existentiel produit par le capitalisme tardif.

Synopsis (sans spoiler)

Un employé anonyme, insomniaque chronique, voit sa vie réglée comme une mécanique vide de sens. Sa rencontre avec Tyler Durden, figure charismatique et anarchique, agit comme un catalyseur. Ensemble, ils fondent un club clandestin où des hommes se battent pour ressentir à nouveau quelque chose, amorçant une dérive idéologique aux conséquences imprévisibles.

Les atouts majeurs

Une mise en scène radicalement cohérente

Sous la direction de David Fincher, Fight Club déploie une esthétique froide, métallique, presque clinique. La caméra explore les espaces urbains déshumanisés avec une précision obsessionnelle, prolongeant les obsessions formelles déjà visibles dans Seven (1995) et que David Fincher affinera plus tard dans Zodiac (2007). Le montage nerveux, ponctué d’images subliminales et de ruptures de ton, traduit l’état mental fragmenté du protagoniste.

Un trio d’acteurs au diapason

Edward Norton incarne avec une justesse troublante cette figure d’homme dissous dans la norme sociale, tandis que Brad Pitt compose un Tyler Durden magnétique, mélange de gourou, de fantasme viriliste et de pulsion destructrice. Helena Bonham Carter, en Marla Singer, introduit une dissonance salutaire, rappelant que la marginalité n’est pas l’apanage des hommes en crise.

Une charge thématique d’une rare densité

Adapté du roman de Chuck Palahniuk, le film touche un nerf à vif de la psyché masculine contemporaine : perte de repères, aliénation par la consommation, besoin de ritualiser la violence pour exister. David Fincher ne glorifie pas cette rage ; il la dissèque, la pousse jusqu’à l’absurde pour en révéler la vacuité idéologique.

Les faiblesses et limites

La principale zone de friction réside dans l’ambiguïté volontaire du film. Certaines scènes de combat, filmées avec une énergie quasi exaltante, ont été perçues par une partie de la critique comme une glorification irresponsable de la brutalité. Cette lecture, bien que réductrice, s’explique par le refus de David Fincher d’introduire un contre-discours explicite. Le film fait confiance au spectateur, au risque d’être mal interprété, notamment par un public jeune et influençable.

Par ailleurs, la surenchère conceptuelle du dernier acte peut donner le sentiment que le propos se dilue dans son propre vertige, là où une épure supplémentaire aurait renforcé l’impact satirique.

Contexte et réception

À sa sortie en 1999, Fight Club divise profondément. Encensé par certains comme l’un des films les plus stimulants de l’année, il est violemment attaqué par d’autres pour son supposé nihilisme moral. Son échec relatif au box-office contraste avec son destin ultérieur : la sortie vidéo transforme le film en phénomène culturel. En 2009, pour son dixième anniversaire, le New York Times le qualifie de « film culte emblématique de notre époque ».

Inscrit dans une année cinématographique exceptionnelle — aux côtés de Magnolia (1999) de Paul Thomas Anderson, Dans la peau de John Malkovich (1999) de Spike Jonze ou Les Rois du désert (1999) de David O. Russell — Fight Club apparaît comme un jalon annonciateur d’un nouveau climat politique et culturel aux États-Unis.

Conclusion et recommandation

Fight Club s’adresse à un public averti, prêt à confronter des images dérangeantes et un discours volontairement inconfortable. Le visionnage idéal se fait dans un cadre propice à la réflexion, en salle obscure ou en séance solitaire. Dans la filmographie de David Fincher, il demeure l’œuvre la plus explosive, celle où la forme et le fond fusionnent pour produire un choc durable. Un film à voir, revoir, et surtout à interroger.

En savoir plus sur CritiKs MoviZ

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Discussion

Pas encore de commentaire.